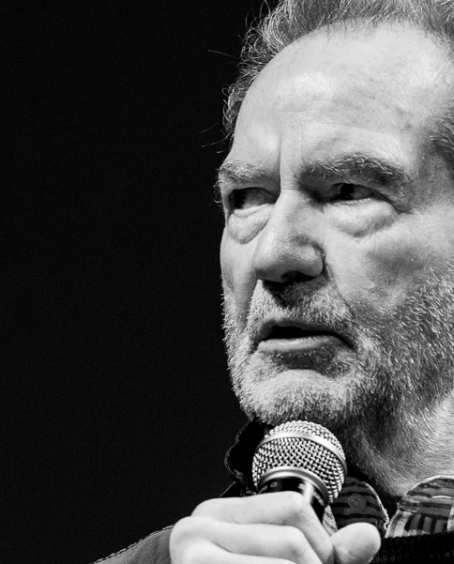

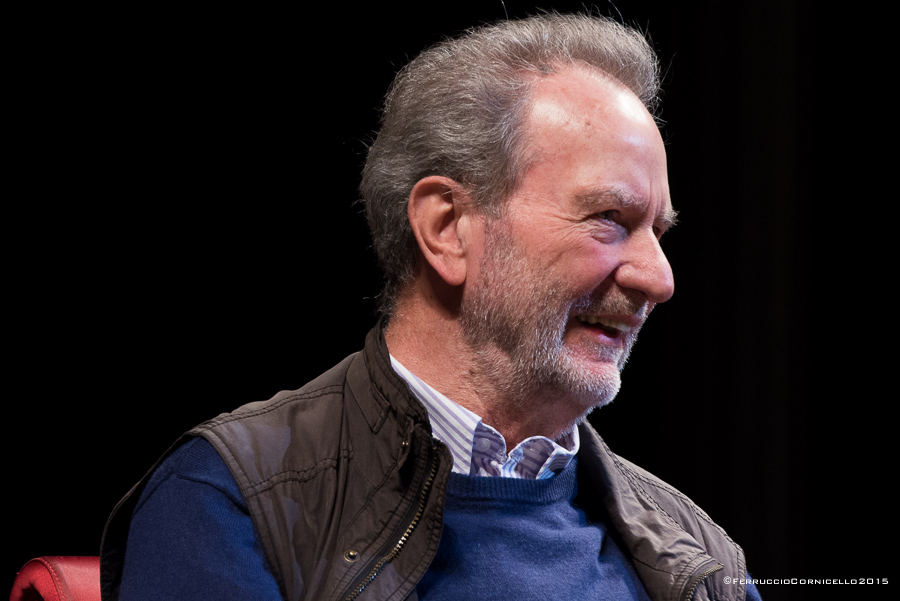

Puglia – Il regista tedesco Edgar Reitz, ospite del Bif&st, Teatro Petruzzelli, Bari – Ph. © Ferruccio Cornicello | Photogallery a fondo pagina

di Enzo Garofalo

E’ uno dei massimi rappresentanti del nuovo cinema tedesco, quello nato nel 1962 dall’iniziativa di un gruppo giovani cineasti riuniti a Oberhausen in occasione dell’annuale rassegna cinematografica Internationale Kurzfilmtage. E’ Edgar Reitz, uno dei ventisei firmatari del Manifesto di Oberhausen, documento che denunciava la situazione di crisi del cinema tedesco, fedele a modelli ormai desueti, privo di risorse finanziarie e con scarso pubblico nelle sale. Reitz è stato ospite ieri mattina del Bif&st – Bari International Film Festival al Teatro Petruzzelli dove, davanti ad una platea gremitissima di giovani, ha tenuto una master class coordinata dal critico cinematografico tedesco Klaus Eder. In serata ha ritirato il FIPRESCI 90 Platinum Award assegnatogli dalla Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica.

L’incontro è stato, come sempre, preceduto da una proiezione: per l’occasione la direzione artistica del Festival ha scelto uno dei ”capitoli” di quella monumentale produzione cinematografica che va sotto il titolo di Heimat, la quale – per originalità di concezione e unicità di realizzazione – ha collocato Reitz fra i ”grandi” della storia del cinema. Si tratta di Hermännchen (1955-1956), nono episodio del primo ciclo di Heimat (1984) composto da 11 episodi (per una durata totale di 15 ore e 40 minuti) che ripercorrono le vicende della famiglia Simon di Schabbach, in un arco di tempo che va dal 1919, cioè dalle macerie della prima guerra mondiale, al 1982. Questo straordinario progetto comprende anche un secondo e un terzo ciclo: Heimat 2 – Cronaca di una giovinezza (1992 – in 13 episodi e una durata totale di 25 ore e 32′) che tratta altre vicende di Hermann Simon, la sua fuga da Schabbach, gli anni della contestazione a Monaco, gli amori e la formazione quale compositore di musica sinfonica d’avanguardia, nel periodo che va dal 1960 al 197o; e Heimat 3 – Cronaca di una svolta epocale (2004 – in 6 episodi, per una durata di 11 ore e 39′) che racconta il ritorno di Hermann Simon a Schabbach, l’invecchiamento e il problema dei figli che crescono senza un futuro certo, nel periodo che va dal 1989 al 2000.

Per avere un quadro completo dell’intero progetto occorre ricordare anche Storie dai villaggi dell’Hunsruck (1981) un documentario realizzato da Reitz durante la pre-produzione di Heimat e considerato il prologo della trilogia, così come Heimat-Fragmente: Die Frauen (2006 – episodio di 2 ore 26′) considerato l’epilogo, incentrato sul personaggio di Lulu Simon attraverso i cui ricordi si ripercorre la storia di tutta la saga. Da ultimo, si è aggiunto nel 2013 un prequel intitolato L’altra Heimat – Cronaca di un sogno, ambientato nel XIX secolo ed incentrato sulla storia di due fratelli che sognano di andarsene dal villaggio di Schabbach.

Il capolavoro di Reitz è girato in parte a colori e in parte in bianco e nero, secondo un codice simbolico seguito dal regista “fuori dagli schemi classici che vogliono il colore legato al presente e il bianco/nero al passato”. Le scelte cromatiche sono assimilabili a degli “accenti” speciali che Reitz appone al racconto con la stessa libertà espressiva con cui sceglie le sue inquadrature, laddove “il bianco/nero non è una mera assenza di colore, ma un linguaggio a sè capace di suggerire una più profonda visione della realtà”.

Presentato nell’estate 1984 in anteprima alla 41a Mostra del Cinema di Venezia, Heimat ottenne un grandissimo successo di critica. Da lì a qualche settimana fu mandato in onda per la prima volta dalla TV tedesca, riportando un esito clamoroso. Reitz era dunque riuscito, grazie a questa epopea familiare – delineata con realismo non privo di poetica intensità, intrisa di molteplici suggestioni autobiografiche e “raccontata non secondo criteri tradizionali di drammatizzazione, ossia con un inizio uno sviluppo e una conclusione, ma utilizzando una forma ciclica di rappresentazione degli eventi quale ritroviamo nel racconto epico di tipo omerico” – a innescare nel pubblico uno straordinario meccanismo di identificazione e di compartecipazione. La ”heimat” di Reitz diventa così la ”heimat’ di tutti: del resto – spiega il regista – “il concetto espresso dalla parola tedesca “heimat” va ben al di là della semplice accezione di ”luogo di nascita”, coinvolgendo soprattutto il piano emotivo ed affettivo. Una sorta di ”patria del cuore” potremmo dire, secondo un significato sottile che non trova corrispettivi nell’inglese e nelle lingue neolatine”.

L’accoglienza calorosa di Heimat a Venezia ha rappresentato per Reitz un ritorno alle origini visto che proprio nella città lagunare nel 1967 aveva raccolto grande successo con il suo primo lungometraggio, Tavola dell’amore (Mahlzeiten), premiato quale Migliore Opera Prima.

Fedele al Manifesto di Hoberhausen, di cinque anni prima, Reitz e gli altri registi del nuovo cinema tedesco continuavano dunque ad affermare il loro motto “il cinema dei padri è morto”, intendendo per tale soprattutto quello prodotto durante il Nazismo, dal quale vollero con fermezza prendere le distanze: “il nostro, era finalmente il primo cinema a prodursi in un regime democratico”. Come ricorda Reitz, uno dei primi effetti della iniziativa di Hoberhausen fu la fondazione, da parte del Ministero dell’Interno tedesco, di un Consiglio del giovane cinema tedesco (Kuratorium Junger Deutscher Film) che provvide a stanziare milioni di marchi volti a finanziare le opere di autori esordienti che fossero provvisti di un soggetto, di un produttore e di un piano di lavorazione. Reitz e compagni erano dunque stati lungimiranti nell’auspicare la nascita di un nuovo cinema libero da condizionamenti commerciali, culturali ed estetici, ed il tempo così come l’arrivo di numerosi riconoscimenti internazionali avrebbero dato loro ragione: “a partire da quella volta a Venezia, che oso definire “culla” della mia cinematografia, fu interessante scoprire quanto il mondo fosse desideroso di sapere di più di quell’universo tedesco da noi rappresentato”.

“Quando abbiamo deciso noi di fare cinema – osserva Reitz – non avevamo modelli. Devo la mia prima personale ispirazione alla Nouvelle Vague francese ma determinante è stato per me anche il Neorealismo italiano. Conoscevo a memoria tutti i film di Roberto Rossellini e di Vittorio De Sica.” Infatti, quando Reitz cominciò a lavorare nel cinema, alla metà degli anni cinquanta, in Germania c’era il vuoto assoluto. I registi dell’epoca nazista erano morti o erano da tempo emigrati all’estero. Occorreva dunque creare una nuova tradizione. Fu così che dopo il diploma di maturità Reitz si trasferisce a Monaco di Baviera dove frequenta l’Università ma si occupa anche di teatro e di cinema: “mio padre voleva che facessi l’ingegnere ed era convinto che stessi studiando per questo…ma i miei interessi mi portavano altrove. Iniziai a girare documentari e realizzai anche spot pubblicitari per finanziare i miei progetti cinematografici. Scrissi sceneggiature, feci l’assistente operatore, il direttore della fotografia, l’ispettore di produzione, il montatore e finalmente il regista.”

La vita e l’attività di Reitz si intrecciano così con alcuni importanti eventi della storia tedesca più recente: “Nel 1961 ero a Berlino quando si iniziò a costruire il Muro e ricordo che mi sembrava tutto così terribilmente anacronistico in rapporto ad un mondo ormai sempre più basato sulla mobilità e sulla velocità…tema quest’ultimo al quale dedicai anche un cortometraggio”.

Gli esordi di Reitz sono anche legati alla fondazione di una scuola di cinema. Dopo il Manifesto di Hoberhausen insieme ad altri autori di corti decide infatti di creare un nuovo corso cinematografico e nel 1963, con Alexander Kluge fonda l’Institut für Filmgestaltung a Ulm con l’intenzione di offrire al nuovo cinema un luogo di formazione ed un centro teorico.

Al 1971 risale un particolare esperimento cinematografico, le Storie di Kübelkind: “partendo da un testo letterario in vari registi realizzammo più episodi, tutti di generi diversi, ottenendo 23 film di varia lunghezza…dai 3 ai 25 minuti. Stabilimmo un menu con veri titoli per la proiezione – che avveniva in un bar trasformato in cinema per l’occasione – e ogni sera il pubblico poteva scegliere cosa vedere. L’iniziativa durò per due anni ed ebbe molto successo.” Sempre per la sua carica innovativa, il regista ricorda anche l’esperienza di Ora Zero (Stunde Null – 1977), “il racconto delle vicende di un dodicenne nella Germania immediatamente successiva al crollo del Nazismo, paese che il protagonista attraversa in bicicletta, veicolo che diventa il punto di prospettiva dal quale io rivolgo il mio sguardo alla realtà del tempo…”

Cruciale nella vita e nel lavoro di Reitz fu la realizzazione nel 1978 di un film che ebbe scarsissimo successo, Il Sarto di Ulm: “è stato il film più costoso da me girato. Ambientato nel XVIII secolo, racconta di un sarto che cerca di trovare un modo per poter volare. Inventò una sorta di deltaplano che gli permetteva brevi tragitti . Credo sia stato il primo uomo della storia a riuscire a compiere brevi voli. Ad un certo punto il re volle vederlo volare ed accadde che il sarto morì annegando nel Danubio. Io amo molto questo film, ma gli altri non lo hanno amato…sinceramente non so perché…”

Dopo l’esperienza negativa de Il sarto di Ulm Reitz attraversa una fase di crisi che però avrebbe finito col determinare una importante svolta: “Era Natale e durante un periodo forzato di permanenza in una casa nel nord della Germania, mi chiesi se la scelta di fare il cinema avesse per me ancora un senso. Trascorsi il tempo scrivendo una bozza di romanzo di circa 100 pagine. Fu proprio da quelle cento pagine sulla storia della mia famiglia che è partito il progetto Heimat, un progetto al quale avrei finito col lavorare per trent’anni. Dagli iniziali 3 episodi siamo passati a 6 e infine a 11. Il successo fu enorme e poco dopo fu mandato in televisione in prima serata…”

Visto l’input da cui è partito, viene spontaneo chiedersi quale sia il grado di compenetrazione fra questo progetto monumentale e la vicenda personale del regista: “Le storie che racconto in Heimat sono inventate, ma nelle varie figure dei personaggi vi sono i tratti caratteriali di persone realmente esistite, tratti che io ho rimescolato riassegnandoli a figure diverse dagli ”originali”. C’è anche molto materiale autobiografico, ma sempre trattato prendendo le dovute distanze. Sono riuscito a creare dei personaggi credibili perchè li ho collocati in uno spazio fisico e in un tempo credibili. Lo spazio e il tempo in cui nasciamo e viviamo condizionano inevitabilmente il destino delle persone. Il film parte dagli inizi del ‘900 ed arriva fino al tempo inc ui facemmo le riprese, con tutti i cambiamenti a vari livelli che si possono immaginare e di cui si è dovuto tener conto…Come dicevo prima il racconto procede in modo ciclico, circostanza che favorisce nel pubblico una predisposizione alla pazienza nel seguire il film oltre a dare una percezione di maggiore brevità del tempo trascorso…”

Dovendo gestire una tale quantità di cambiamenti si è naturalmente posto un problema di selezione degli attori che sarebbero dovuti comparire nei vari episodi corrispondenti a fasi diverse della vita dei personaggi: “io non avrei mai potuto ovviamente fare come Richard Linklater che in “Boyhood” racconta la stessa persona (e lo stesso attore) nell’arco di dieci anni. Io ho invece rappresentato i personaggi in base alla loro età e quando cambiava l’epoca ho dovuto cambiare l’attore che interpretava sì lo stesso personaggio ma in un’età diversa.”

Il successo di Heimat è stato un crescendo che ha aperto le porte agli altri segmenti del progetto: “Il primo Heimat ha riportato un successo planetario che ha aperto le porte ad Heimat 2 – che, fra l’altro, so essere diventato in Italia un vero cult – e ad Heimat 3, dando così vita al film più lungo della storia del cinema con le sue 70 ore di racconto, calcolate sommando anche la durata di “L’altra patria – Cronaca di un sogno”.

E’ interessante chiedersi a questo punto come procede un autore capace di gestire una tale mole narrativa per immagini: “Io parto sempre dalla sceneggiatura come elemento letterario, ma non la considero un fattore compiuto. Infatti essa può subire degli ulteriori adattamenti. A volte il ruolo di un determinato personaggio può subire delle modifiche in funzione dell’attore che intendo utilizzare… A tal proposito è indispensabile per me che i personaggi corrispondano pienamente all’idea che di essi ho nella mente…Non riuscirei a rappresentare un personaggio che non amo ed io amo tutti i miei personaggi perchè sono ”persone” con cui voglio trascorrere del tempo…E a proposito del tempo, io credo che il cinema abbia lo straordinario potere di “salvarlo”. Gli attori muoiono, ma sono immortalati nei film. L’arte consente di andare oltre la mortalità…”

Reitz si è espresso anche sul suo rapporto con le nuove tecnologie digitali: “oggi col digitale è praticamente possibile fare tutto, ma io dico che non ci si deve permettere di fare tutto…perchè la creatività personale può rimanerne penalizzata. Inoltre ammetto di non sopportare il tipo di colore prodotto dal digitale per cui sono tornato all’uso del bianco e nero. Direi quindi che in questo campo la parola d’ordine dev’essere “riduzione”.

Alla domanda se un’opera totalizzante come Heimat non lo abbia a suo avviso in qualche modo ”intrappolato”, Reitz ha risposto con una metafora: “Facendo cinema sento di essere sotto un tetto sotto il quale tutti possono trovare spazio…Mia nonna non chiudeva mai la porta di casa sua ed un giorno alla mia richiesta di spiegazioni ha risposto che il giorno in cui avesse deciso di chiudere quella porta sicuramente sarebbero arrivati i ladri…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fame di Sud Il sud Italia come non lo avete mai visto

Fame di Sud Il sud Italia come non lo avete mai visto