Frammenti, le tre opere di Angelo Ventimiglia per i vincitori del concorso Calabria in Versi

L’artista illustra i principali passaggi di realizzazione delle tre opere destinate ai primi tre classificati al concorso di poesia, giunto alla sua seconda edizione. Ispirate alla Magna Grecia, esse riscoprono anche un’antica tecnica di lavorazione dell’agave

di Redazione FdS

Calabria in Versi: un concorso di poesia organizzato dall’Ass. Culturale “Calabria Contatto” per raccontare “lo spirito di una terra tra sacro e profano”, esattamente quello che da anni mira a trasfondere nelle sue opere il giovane artista Angelo Ventimiglia, originario di Villapiana (Cosenza), chiamato quest’anno a realizzare i premi per i primi tre classificati al concorso della cui 2a edizione oggi pomeriggio alle 18.30 si è tenuta la finale presso la Terrazza “Matteo Saliceti” di Catanzaro Lido. I vincitori, oltre a un premio in libri e alla pubblicazione delle loro composizioni all’interno di uno speciale booklet, hanno infatti ricevuto tre lavori frutto del talento creativo e tecnico di un artista la cui ricerca affonda le proprie radici nelle simbologie mitiche della Magna Grecia, anima ancestrale della Calabria e madre culturale dell’Occidente. All’evento di premiazione, era presente anche il critico d’arte Mario Verre, profondo conoscitore dell’opera di Angelo Ventimiglia, che ha parlato al pubblico del percorso artistico dell’autore e illustrato le tre suggestive composizioni destinate ai vincitori del podio. Noi abbiamo incontrato l’artista già nei giorni scorsi e attraverso il supporto di alcune immagini vi presentiamo una sorta di backstage delle tre opere realizzate per questa speciale occasione. Nel suo lavoro Ventimiglia parte dal disegno su carta – le cui linee assumono forme di dei, semidei, eroi, animali e oggetti sacri, protagonisti di quell’immaginario senza tempo in cui i nostri antenati trasfusero conquistate verità sulla natura, sull’uomo, sullo spirito – e poi trasferisce il tutto su lastre di metallo che con attrezzi di sua concezione va ad incidere ispirandosi all’antica tecnica della monetazione incusa, riscontrabile in conii magno-greci del VI-V sec. a.C. caratterizzati da immagini concave sul verso e a rilievo sul dritto, lato sul quale Ventimiglia interviene ulteriormente a rifinire linee, contorni e volumi.

Angelo Ventimiglia, la fase del disegno su carta

Prima di procedere con tali operazioni l’artista tratta la lastra metallica con una particolare miscela di cere e grassi che serve a salvaguardarne la superficie da eventuali graffi accidentali.

Il disegno viene trasferito sulla lastra di metallo utilizzando come punta un vecchio chiodo forgiato a mano

L’immagine comincia a prendere forma sul metallo

È il profilo di un uomo greco…un eroe o un dio…

Angelo Ventimiglia al tavolo da lavoro inizia a modellare l’immagine sul metallo

“Come un narratore che percorre il più incredibile dei viaggi raccontando una storia fatta di luoghi, di emozioni e di persone, con queste mie opere – afferma Ventimiglia – voglio raccontare la storia della mia terra, la Calabria, un luogo nel cuore del Mediterraneo che di viaggiatori e viandanti ne ha conosciuti tanti, che ha accolto e protetto genti in ogni epoca, ascoltandone le storie in un avvicendarsi infinito di albe e tramonti. Dopo un lungo oblio credo sia arrivato il momento di tornare a vergare – con fervido vigore, attraverso l’arte e la memoria – i capitoli di una storia che merita di essere meglio conosciuta.”

L’artista definisce linee e contorni dando rilievo ai dettagli anatomici

Il racconto proposto da Ventimiglia muove dalle immagini di tre figure, un uomo, una donna e un toro: “Tre figure archetipiche – spiega – un intreccio di simboli plurimillenari legati alla vita. Il toro, da sempre simbolo di fertilità, è un inno alla vita, quella vita che viene generata e nutrita dalla donna, protetta e custodita da un uomo virtuoso. L’uomo e la donna, apparentemente così diversi, in realtà nutrono lo stesso ideale, dare e custodire la vita. Due figure che unite, formano l’essenza di un solo individuo, una sorta di essere ibrido mitologico, custode del genere umano. Le tre immagini fanno dunque parte di un progetto unitario, sebbene destinate ad essere assegnate ciascuna a un diverso poeta tra quelli che primeggeranno a Calabria in Versi, ma la frammentazione è solo apparente perché i versi di ognuno, così come le opere di Ventimiglia, contribuiscono al dipanarsi di un ”racconto” unico, quello della Calabria.

Ventimiglia impegnato nella martellatura dello sfondo

Le tre opere di Angelo Ventimiglia, come egli stesso ci racconta, nascono sul filo della memoria, di quelle origini che ancora assolvono a un ruolo di linfa vitale in un presente che sottrae terreno alla Bellezza e tende all’omologazione culturale, ad annullare le identità locali anziché “aprirle” al mondo per favorire quelle commistioni che – come insegna la Storia – sono il terreno fertile sul quale l’uomo ha costruito le civiltà: “Nell’anno 1915 – racconta – un colpo di vanga assestato in terra calabrese riportò alla luce un vaso di terracotta contenente trentadue monete di età ellenistica, il cosiddetto Tesoretto di Soverato. Quelle monete sono state per me fonte di ispirazione e così la figura maschile ha preso corpo da quella di un guerriero brettio, dell’antica stirpe italica che abitò la Calabria già in epoca pre-greca, raffigurato su uno di quegli antichi conii oggi custoditi nel Museo archeologico nazionale di Scolacium a Roccelletta di Borgia [località in prov. di Catanzaro – NdR].

Il Toro e la Donna in corso di lavorazione

“La seconda opera, quella col profilo femminile, è invece una mia rilettura della dea Atena raffigurata su un antico conio col copricapo istoriato con l’immagine della ninfa Scilla tramutata in mostro. La moneta risale al V° secolo a.C., ossia alla rifondazione col nome di Thurii dell’antica colonia magno-greca di Sibari, com’è noto distrutta nel 510 a.C. dall’esercito di Crotone. La moneta presentava sul dritto la dea Atena e sul verso il toro.

Le tre immagini concepite ciascuna a mo’ di ‘frammento’ per alludere alla loro reciproca correlazione

E proprio dalla figura del toro cozzante sibarita nasce la terza opera, omaggio alla città panellenica di Thurii fondata nei pressi della distrutta Sibari grazie all’intervento di una figura politica chiave dell’epoca, l’ateniese Pericle, e sviluppatasi con una propria identità sulla base di quelle celebri radici riecheggiate nella figura dell’animale-simbolo. Con questa opera ho voluto infatti omaggiare lo spirito conservatore e al tempo stesso orientato all’avvenire dimostrato da quell’antico popolo, che con quell’immagine impressa sulla nuova moneta ha voluto come suggellare il senso della vita che va avanti, si evolve, ma non rinuncia alle proprie radici.

I tre Frammenti di Angelo Vantimiglia a lavorazione ultimata

Un ultimo elemento mette in relazione le tre opere realizzate da Angelo Ventimiglia, e lo ritroviamo a complemento di ciascuna: “è il filo rosso del destino, quello mortale dell’uomo – spiega l’artista – e ho scelto di dargli corpo simbolico ricorrendo alla fibra ricavabile dalle foglie di una pianta che da circa tre secoli fa parte del paesaggio mediterraneo. Si tratta dell’agave. Una delle leggende popolari della mia terra, fondata peraltro sul vero ciclo biologico della pianta, narra che essa per anni e anni non dà vita ad alcun fiore, se non una sola volta prima di morire, e al suo apparire la pianta perde il proprio vigore e la propria bellezza andando incontro alla morte. Accanto alla celebrazione della vita ho dunque voluto inserire in queste mie opere anche qualcosa che richiamasse metaforicamente l’idea del declino della vita umana: sebbene l’uomo e la donna generino vita, nel corso degli anni essi perdono infatti il proprio vigore, andando incontro alla morte. Ma se il ciclo dell’esistenza termina con la morte, viceversa le creazioni dell’ingegno umano – comprese quelle che spesso ci restituisce il sottosuolo – riescono a suggerirci il senso dell’eterno attraverso la loro capacità di raccontarci la storia dei secoli e dei millenni passati”.

Agavi (a destra) sulla costa dello Stretto di Messina, a Reggio Calabria

Nelle foto che seguono Angelo Ventimiglia ci mostra il processo di lavorazione delle foglie di agave, da cui è possibile ricavare una fibra utile per fare cordami e reti da pesca, impiego diffuso sia nei lontani paesi d’origine della pianta (il centro-America) sia in regioni del Sud Italia come la Calabria e la Sicilia dove tra Ottocento e primi del Novecento si affermò la sua coltivazione a scopo industriale. In pochi oggi sono in grado di ottenere, con le tecniche antiche, la fibra d’agave, e tra essi c’è un anziano artigiano di Mazzarrà Sant’Andrea, nel messinese, dal quale Angelo Ventimiglia ha avuto modo di apprenderla. In Sicilia l’agave è nota coi nomi di zabbàra o zammàra (in Calabria è detta zambàra), termini tutti derivanti dall’arabo ssebàra che in origine contrassegnava l’aloe, pianta di origine mediorientale, ma poi passò – nei dialetti locali, e per una certa somiglianza morfologica tra le piante – ad indicare anche l’agave.

Foglie recise di agave pronte per essere lavorate

Recise le foglie più grandi, Ventimiglia le ha private della sequenza di aculei che le circondano, distese su una superficie e battute con un martello di legno in modo da sfibrarle e provocare il distacco dei filamenti interni. Le ha quindi immerse in acqua di mare, favorendo la separazione della polpa gelatinosa dalla fibra, e raschiate con una spazzolina metallica fino ad ottenere lunghi filamenti vegetali, successivamente sottoposti a ulteriori trattamenti, tra cui la finale colorazione.

Fasi di lavorazione della fibra d’agave

Fibra fresca d’agave

Fibra fresca d’agave

Bollitura della fibra d’agave

Matasse di fibra d’agave e colorazione

Fase di colorazione della fibra d’agave

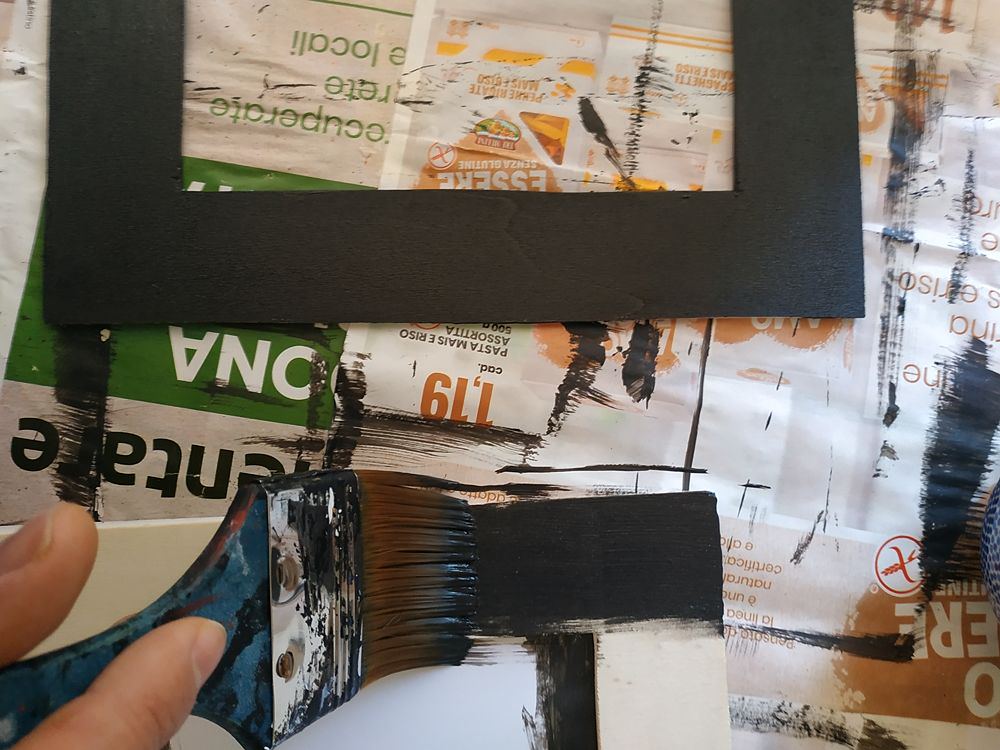

Realizzazione delle cornici

Si compie così, tra la riscoperta di antichi simboli e il recupero di dimenticate tecniche artigianali, l’affascinante e personalissima ”narrazione” che Angelo Ventimiglia propone della sua Calabria, concorrendo con i poeti premiati oggi a Catanzaro al racconto di una terra unica e ancora semisconosciuta.

Angelo Ventimiglia, Frammenti (opere finite)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fame di Sud Il sud Italia come non lo avete mai visto

Fame di Sud Il sud Italia come non lo avete mai visto