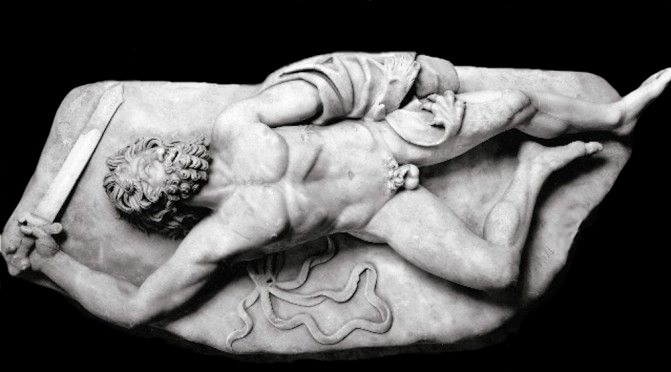

Statua di guerriero caduto, dal gruppo ”Piccolo donario”, copia romana da originale greco in bronzo, II sec. a.C. Museo Archeologico Nazionale, Napoli

“La guerra di Spartaco era ufficialmente finita. La leggenda era già cominciata”

Barry Strauss, La guerra di Spartaco

di Redazione FdS

[Leggi 1a , 2a e 3a puntata] La fuga verso il Sannio dei ribelli sottrattisi alla trappola di Crasso sull’Aspromonte subì una battuta d’arresto in Lucania, dove un gruppo di Germani e di Celti, capeggiati da Casto e Gannico – le fonti parlano di più di 3mila uomini – decise di staccarsi dall’esercito di Spartaco e di proseguire per la propria strada. Un dissidio etnico o una divergenza di obiettivi rese la spaccatura insanabile. La notizia di questa scissione non poteva che far piacere a Crasso: un esercito diviso sarebbe stato più facilmente attaccabile, così come sembrava scemare il pericolo che i ribelli, ridotti di numero, potessero pensare di aggredire Roma. Il gruppo degli scissionisti si era accampato in un luogo non meglio precisato dei dintorni di Paestum, forse nell’area paludosa tra la città e la foce del fiume Sele oppure sul Monte Soprano (secondo alcuni l’antico Camalatro) che, dalle spalle di Capaccio (Salerno), sovrasta la fertile pianura non lontana dalla via Annia-Popilia e dalla costa tirrenica.

Scorcio di Monte Soprano, Capaccio Paestum (Salerno)

Certo è che alcune donne celte, da un’altura scorsero i Romani in avvicinamento, riuscendo a dare l’allarme. In realtà si trattava solo di un gruppo di soldati mandati in avanscoperta, mentre Crasso si preparava a sferrare l’attacco principale da un’altra direzione. E senza dubbio i romani avrebbero massacrato l’esercito ribelle se non fosse improvvisamente accaduto l’imprevedibile: l’arrivo di Spartaco. Non è un caso che il gladiatore si trovasse in zona, essendo nei pressi il punto in cui la deviazione per il Sannio abbandonava la via Appia, così come non è escluso che Spartaco, mantenendosi a distanza ravvicinata dagli ex compagni, sperasse di riguadagnarli alla sua causa.

Jacob Philipp Hackert – Veduta del Sele e del Massiccio dei Monti Alburni, 1788

LICINIO CRASSO SCONFIGGE I RIBELLI SCISSIONISTI

L’arrivo di Spartaco sparigliò le carte di Crasso, salvando temporaneamente l’esercito scissionista, ma presto i Romani tornarono ad attaccare con uno stratagemma tattico, ovvero dividendo la cavalleria in due gruppi in modo che uno tenesse impegnato Spartaco in schermaglie e l’altro spingesse i Celti e i Germani in campo aperto dove lo aspettava la fanteria di Crasso. La battaglia ebbe luogo in un posto chiamato Cantenna, omonimo del monte che sorge nei pressi dell’odierna Giungano, borgo a pochi km da Capaccio. Strenua ed eroica fu la resistenza in battaglia dei ribelli di Casto e Gannico, sconfitti con perdite che, racconta Plutarco, ammontavano a 12.300 morti; è verosimile che numerosi siano stati i prigionieri e i fuggitivi forse riunitisi con Spartaco.

Veduta di Giungano (Salerno) da una vicina altura – Image source

Mentre i Romani gioivano per quella schiacciante vittoria, recuperando molte delle insegne perdute nelle disastrose battaglie precedenti, Spartaco – narrano le fonti – convinse i suoi uomini a ripiegare verso i monti di Petelia. Sebbene non manchi chi ritiene che questa località sia da identificarsi con Atena Petillia (odierna Atena Lucana), cittadina ubicata a una sessantina di chilometri, altri come Appiano e Plutarco, sostengono invece che la destinazione di Spartaco fosse Petelia, piccola città della Magna Grecia soggetta a Crotone, sita sul versante orientale dei calabresi monti della Sila presso l’odierna Strongoli, circa 300 km più a sud; una destinazione troppo lontana se considerata in rapporto alla rapida successione degli eventi narrati dalle fonti. Lo storico Barry Strauss si dice infatti concorde con l’autore tardo-romano Paolo Orosio che colloca il luogo nei pressi delle sorgenti del fiume Sele, site nel territorio dell’odierna Caposele (Avellino), oggi in Campania ma allora in territorio lucano. Non è forse un caso che proprio in quest’area, a metà del secolo scorso, furono ritrovate armature e armi di epoca romana, che potrebbero risalire proprio alla battaglia del 71 a.C.

Scorcio dell’Alta Valle del Sele, teatro della battaglia finale – Image source

LA RIVINCITA DI SPARTACO E LA META NEGATA DI BRINDISI

Inseguito da truppe romane comandate dai luogotenenti Quinzio e Scrofa, Spartaco proseguiva la sua corsa verso nord-est. Gli storici ritengono che Crasso avesse chiesto ai suoi uomini di limitarsi ad accertare le intenzioni del nemico, per poi intervenire col grosso del suo esercito. Ma le cose andarono diversamente: l’eccessiva esposizione delle truppe romane, provocò la repentina e violentissima reazione di Spartaco che costò al nemico diversi feriti, tra cui lo stesso Scrofa, e una scomposta fuga in preda al panico. Il gladiatore rimaneva un avversario temibile. Una tradizione vuole che forte di quella vittoria, egli avesse deciso a quel punto di virare a sud-est per raggiungere la città portuale di Brindisi, porta marittima per l’Oriente, in un nuovo tentativo di lasciare finalmente l’Italia. Avrebbe quindi dovuto guadagnare con i suoi la via Appia, nei pressi di Aquilonia, passando appunto per Caposele, ma lungo la strada ricevette notizia che a Brindisi era appena sbarcato Marco Lucullo, reduce dal successo in Tracia. Raggiungere quel porto avrebbe significato infilarsi nella fossa dei leoni.

Gladiatore Borghese, copia ottocentesca dell’originale del I sec. a.C. esposto al Louvre, Castello di Charlottenburg, Berlino – Image source

A quel punto, secondo le fonti, prese definitivamente corpo nei ribelli, esaltati dalla recente vittoria, l’intenzione di affrontare Crasso, visto come un ostacolo da rimuovere prima dell’ormai prossimo arrivo di Pompeo. E a tal proposito alcune fonti parlano di un vero e proprio ammutinamento dei soldati contro l’atteggiamento più cauto di Spartaco e dei suoi luogotenenti, altre invece attribuiscono proprio al gladiatore la decisione di cercare lo scontro con Crasso, in una lotta per la libertà fatalisticamente spinta fino alla morte. Fu in ogni caso una scelta che Plutarco, nel suo racconto degli eventi, giudicò deleteria per il destino dei ribelli.

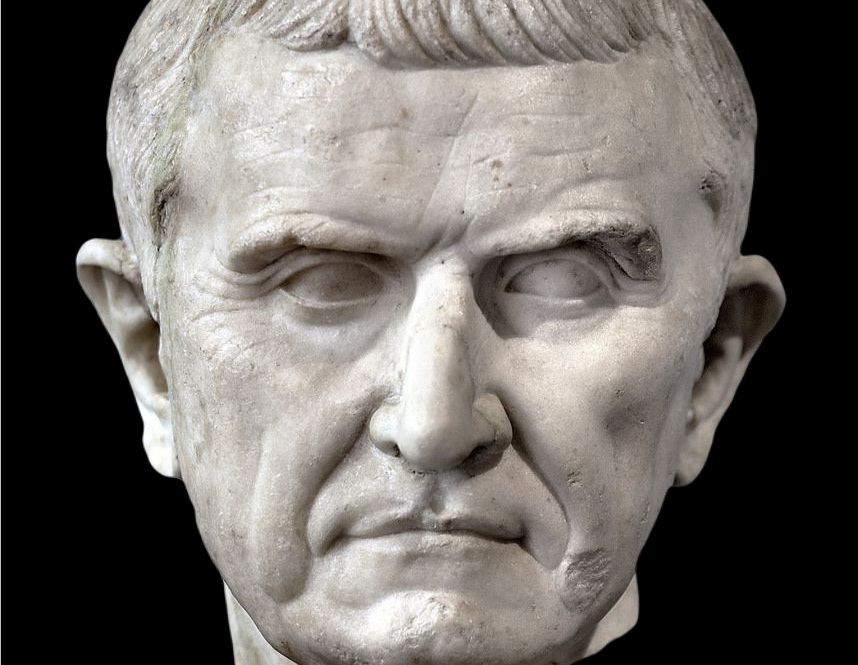

Ritratto marmoreo di Marco Licinio Crasso, I sec. a.C., Museo del Louvre

INCONTRO ALLA MORTE

Risoluto allo scontro, Spartaco condusse l’esercito giù per la valle dell’alto Sele verso l’accampamento romano. Per Crasso fu una provocazione da non lasciarsi sfuggire; in fondo, mosso da ragioni militari e politiche, anch’egli voleva concludere le ostilità prima dell’arrivo di Pompeo; il merito dell’annientamento dei ribelli doveva essere solo suo. Contava sull’indebolimento del nemico, già sottoposto a rilevanti perdite, sebbene – riportano le fonti – Spartaco potesse contare ancora su 30-40 mila uomini, un numero non dissimile da quello delle forze romane, peraltro abituate – grazie all’addestramento, alla qualità delle armi e all’abilità nel comando – ad affrontare eserciti anche numericamente superiori e a batterli. E poi, male che fosse andata, Crasso poteva contare ancora sull’arrivo di rinforzi. Intanto, da parte dei ribelli andava preparandosi uno scontro carico di rancore e di sete di vendetta dopo l’eccidio degli uomini di Casto e Gannico. Soprattutto Traci, Celti e Germani erano pronti a tutto, avvezzi com’erano a cercare la morte eroica in battaglia quale alternativa preferibile alle umiliazioni di una sconfitta e di una rappresaglia delle più terribili. Era l’aprile del 71 a.C. e mentre intorno esplodeva la primavera, la parola d’ordine era uccidere quanti più Romani possibile.

L’area pianeggiante nei pressi di Oliveto Citra (Sa) presunto teatro della battaglia finale

Lo scenario dello scontro imminente fu la stretta area pianeggiante dove, tra quinte di alti monti, scorre il fiume Sele diretto a sud-ovest verso il Tirreno. Una zona che a quel tempo, tra uliveti e campi coltivati, era sicuramente popolata da numerosi schiavi al servizio di latifondisti. Una tradizione vuole che la battaglia finale abbia avuto luogo tra i territori degli attuali borghi di Oliveto Citra, Quaglietta e Senerchia, sul confine tra la provincia di Salerno e quella di Avellino. L’avanzata di Spartaco fu accolta da Crasso con una mossa altrettanto provocatoria: quella di marciargli contro piazzando a breve distanza un accampamento munito di fossati che avrebbero dovuto contenere l’attacco della cavalleria dei ribelli. Questa infatti non tardò ad aggredire i Romani forse sperando di guadagnarsi la vittoria neutralizzando subito le loro formazioni. Seguì l’assalto della fanteria a cui forse Spartacò ordinò di decapitare il nemico uccidendone i comandanti. La resistenza dei Romani questa volta fu durissima, mettendo in campo tutto l’armamentario disponibile. Prima però che la battaglia iniziasse, Spartaco fece un gesto teatrale tramandato dalle fonti, che invece tacciono su Crasso: fattosi portare il suo cavallo, lo abbatté con la spada dopo aver detto ai suoi soldati: “Se vincerò, ne avrò molti e belli; se perderò, non avrò più bisogno di cavalli”. Fu il gesto solenne, quasi rituale, di un uomo che sapeva di rischiare la morte, e forse quel gesto servì a rinfocolare gli animi dei suoi soldati. Lanciato il segnale dai comandanti la battaglia ebbe inizio.

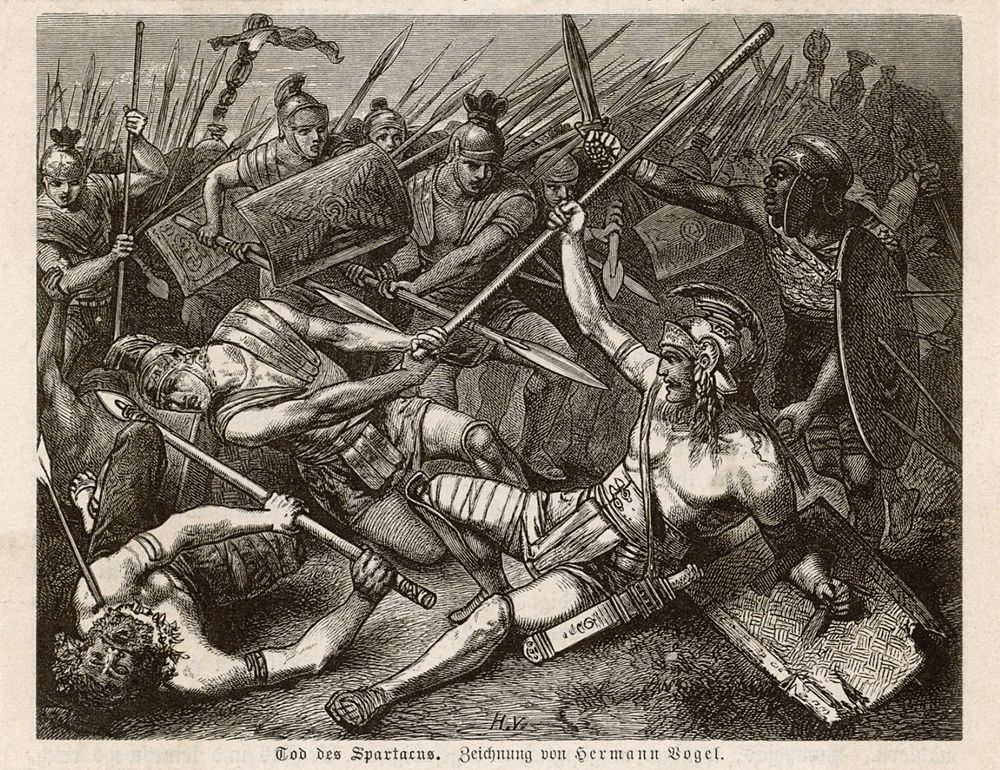

Hermann Vogel, Morte di Spartaco, incisione, XIX sec.

Guerriero caduto, dal gruppo ”Piccolo donario”, Museo Archeologico Nazionale, Napoli

Fedor A. Bronnikov, Crocifissione degli schiavi, 1878, Tretyakov Gallery, Mosca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bibliografia

AA. VV. Restituzioni 2013, Marsilio, Venezia, 2013, pp. 390

Appiano di Alessandria, Storia Romana, Le Guerre Civili, Libro I° e II°, Ass. Culturale Idee Nuove, Roma, 2004, pp. 438

Giovanni Brizzi, Ribelli contro Roma. Gli schiavi, Spartaco, l’altra Italia, Il Mulino, 2017, 231 pp.

Fabio Cioffi, Alberto Cristofori, Civiltà in movimento, editore Loescher, Torino, 2016, 392 pp.

Publio Annio Floro, Compendio di storia romana, presso Gaetano Romagnoli, Bologna, 1881, pp. 228

Pietro Giovanni Guzzo, Argenteria da Palmi in un ripostiglio del I sec. a.C., in «Atti e Memorie della Società Magna Grecia», n.s. XVIIIXX, pp. 193-209

Lino Licari, Guida ai siti archeologici del Parco Nazionale d’Aspromonte, Kaleidon Editrice, Reggio Calabria, 2021, copia di anteprima (volume di prossima uscita).

Theodor Mommsen, Storia di Roma antica, 3 voll., Società Subalpina Editrice, Torino, 1943

Plutarco, Vite Parallele, Nicia e Crasso (1987), Agesilao e Pompeo (1996), BUR Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, pp. 352 e 512

Maurizio Paoletti, Occupazione romana e storia delle città, in Storia della Calabria antica. Età italica e romana, (pp. 498-499 ) a cura di Salvatore Settis, Gangemi editore, Roma, 1994, pp. 920

Giuseppe Pensabene, Aspromonte latino, in Calabria Sconosciuta, 33-34, gennaio-giugno 1986, p. 25

Domenico Raso, Tinnaria. Antiche opere militari sullo Zomaro, in Calabria Sconosciuta, 37, gennaio-marzo 1987, pp. 79-102

Barry Strauss, La guerra di Spartaco, Laterza editore, Bari, 2009, pp. 272

Carmelo Turano, Calabria antica, Casa del Libro, Reggio Calabria, 1977, pp. 191

Fame di Sud Il sud Italia come non lo avete mai visto

Fame di Sud Il sud Italia come non lo avete mai visto