di Giuseppe F. Macrì*

UN’INATTESA RIVELAZIONE

Quando, nell’estate di otto anni fa, un fraterno amico originario di S. Ilario allo Jonio (Reggio Calabria) mi propose di andare a visitare uno straordinario manufatto ipogeo conosciuto solo da pochissime persone dei luoghi ad esso limitrofo, non me lo feci certo ripetere due volte: la serietà di Francesco (così si chiama), da tempo trapiantato a Milano, ma che d’estate non rinuncia ad una capatina per riabbracciare le meravigliose sponde dello Jonio natio, non lasciava adito a dubbi su quello che mi aspettava.

Ci demmo appuntamento a Condojanni, piccolo e antico centro dominato dai resti di un castello di cui rimane in bella vista una torre quadrata, ma oggi semi abbandonato e ridotto al rango di frazione di S. Ilario: dal castello, guardando a nord, aldilà della vallata entro cui scorre la fiumara di Portigliola, sono visibili ad occhio nudo sulla collina di fronte i resti della cosiddetta Fortezza di Castellace, ovverossia uno dei punti fortificati della cinta muraria dell’antica polis Locri Epizephyrii.

A poca distanza in linea d’aria, la cava di arenaria da cui venivano estratti i blocchi adoperati per la edificazione della cinta muraria dell’antica colonia che, con Kaulon, Reggio, Crotone e Sibari, costituì quella parte di Magna Grecia ormai nota in tutto il mondo per l’immenso patrimonio artistico ed archeologico, di cui, oggi, i celeberrimi Bronzi di Riace e la meravigliosa Persephone di Berlino costituiscono gli esempi forse più noti.

Ci avviammo, quindi, su un nastro di asfalto lungo la cresta di una collina, accompagnati dal panorama mozzafiato delle non lontane rive dello Jonio (foto 1.). Con noi, oltre a mio figlio Gianni, altri due amici, Ferdinando e Stefania, milanese di solide radici calabre il primo, bovalinese e laureata in conservazione dei Beni Culturali, la seconda.

Dopo qualche minuto, fermammo le auto su una specie di terrazza sul mare, in qualche modo simbolo della Calabria odierna: da una parte la tenuta di campagna del Dr. Speziali (sì, proprio il Cassiere della Banca d’Italia, cioè colui la cui firma spiccava sulle banconote delle ormai obsolete lirette italiane), dominata da un severo casolare padronale in rovina e dalla chiesetta di S. Anna, dove tuttora gli Speziali organizzano annualmente una piccola festività incentrata su una funzione religiosa che si svolge nel piccolo edificio sacro (foto 2); dall’altra, un grosso e moderno edificio, che, pare, doveva ospitare un Centro per anziani, ma che, pur terminato, non è mai entrato in funzione.

Adiacente ad un lato della recinzione del Centro anziani, Francesco indicò un viottolo, che, in verità, solo lui riusciva a vedere, coperto com’era da una fitta rete di siepi e spini. Dopo nemmeno un centinaio di metri in una scarpata scivolosa e nascosta alla vista dalla vegetazione selvatica, all’improvviso la vista della vallata del Portigliola e, dietro un’altra siepe, la bocca di una spelonca, parzialmente coperta da un grosso albero forse franato dall’alto. Incredibile: l’antro stava lì, a pochi metri dalla strada, ma non fosse stato per l’avviso di Francesco, ci saremmo tranquillamente passati davanti senza minimamente accorgercene. L’imboccatura, però, non era naturale, ma un manufatto parzialmente crollato, con i residui di una piccola apertura ad altezza d’uomo, dietro il quale si intravedeva il buio percorso della grotta (foto 3). La parte di muro crollata, peraltro, formava un piccolo sbarramento, dietro cui uno specchio d’acqua rifletteva magicamente luci e colori dell’esterno, lasciando defluire un rivolo che lentamente si inoltrava nella campagna sottostante.

UN COMPLESSO RUPESTRE DI SENSAZIONALE BELLEZZA

Un po’ impreparati a quella presenza d’acqua, ispezionammo solo la parte iniziale della grotta, ma già le luci delle torce tascabili lasciavano intravedere un primo, profondo, ambiente. E, sullo sfondo, un vano che conduceva ancora più internamente. Il tempo di attrezzarci adeguatamente, e, qualche giorno più tardi, potemmo ispezionare quello che si presentava già come un complesso rupestre di sensazionale bellezza.

Esso era, in sostanza, composto da due ambienti: il primo, a sezione pressoché quadrata, misurava approssimativamente 2.70 metri in larghezza e poco meno di 3 metri in altezza, per una profondità di circa 15 metri (foto 4 e 5, vista dall’interno verso l’esterno, e foto 6, vista dall’esterno – nella photo gallery).

La presenza di piccole stalattiti sul soffitto (foto 7, 8 e 9 – v. photo gallery) e di notevoli concrezioni calcaree sulle pareti concorreva a far supporre un lunghissimo periodo di inutilizzazione della grotta se non come sorgente: il muro all’imbocco serviva appunto a raccogliere l’acqua, che, poi, raggiunta l’altezza del foro di cui si è fatto prima cenno, fuoriusciva all’aperto. Per questo motivo, tra l’altro, il sito era conosciuto come sorgente (è anche così riportato in mappa catastale), al pari dei tanti manufatti sparsi un po’ dovunque nel territorio (i “catusi”, cioè una sorta di cunicoli scavati nelle pareti collinari, entro cui, per trasudazione, si raccoglie un po’ d’acqua, incanalata all’esterno da una specie di condotto a cielo aperto, la “mastra” – foto 10, 11, 12, 13 – v. photo gallery).

A circa tre quarti della sua profondità, una piccola parte della parete di sinistra in cui le concrezioni calcaree assumevano una brillante colorazione giallastra (foto 14 e 15), mentre un sensibile odore di zolfo (certamente responsabile della colorazione) aggrediva le narici; lungo tutte le pareti era evidente uno stillicidio continuo, di portata non rilevante, ma sufficiente sia al formarsi delle concrezioni calcaree e che dell’accumulo idrico cui si accennava prima.

Sul fondo di questo primo ambiente, parallelamente alla sezione di imbocco, una parete perfettamente liscia, al centro della quale un varco, della profondità di quasi 2 metri, che conduceva ad un secondo ambiente: la particolarità di questo varco era data dalla forma ad arco a “sesto acuto” del traverso superiore, che denotava ulteriormente la fattura antropica dell’intero complesso (foto 16 – v. foto gallery).

LA MISTERIOSA SALA CIRCOLARE

Superato il varco, fummo per un lungo istante letteralmente paralizzati dallo stupore: un ambiente a pianta circolare, con le pareti perimetrali che si innalzavano verticalmente per circa 2 metri, per poi assumere una conformazione a cupola, con un’altezza interna massima di circa 4.00-4.50 metri (foto 17, 18, 19, 20, 21).

In posizione fondale, perfettamente in linea con l’asse longitudinale dell’intero complesso e con il varco di collegamento, una piccola nicchia, anch’essa apparentemente sormontata da un arco a sesto acuto, delle dimensioni di circa 60 x 100 cm ed una profondità di ca. 40. Ci venne spontaneo definirlo il “Sancta Sanctorum” del complesso (foto 22, 23, 24). All’interno di questo, un altro incavo, di dimensioni molto ridotte (10 x 20 cm, per una profondità di un’altra decina di cm), che appariva essere la vera e propria bocca della sorgente, essendo in tal punto lo stillicidio un po’ più copioso e continuo. Alla base della “nicchia”, consistenti concrezioni minerali, bianchissimi, stratificati e declinanti verso il centro dell’ambiente: all’apparenza sembrava candido marmo, ma in realtà ci si affondava come nella fanghiglia, e la sua immacolatezza ci diede la netta impressione di essere i primi, da tantissimo tempo, ad avventurarci sino a lì (foto 25 e 26 – v. photo gallery).

Parzialmente inglobati in questo ammasso di concrezioni, si intravedevano alcuni elementi litici [uno a forma concava, per metà emergente dalle concrezioni, apparentemente sbozzato a mano (foto 27)], e alcuni blocchi squadrati di circa 60 cm di lunghezza che, a prima vista, sembravano di fattura umana. Sulle pareti, ad un’altezza da terra di circa 3.00 m, erano ancora a fatica visibili dei piccoli fori, di qualche cm di diametro e profondità, forse effettuati per l’alloggiamento di fiaccole. Il cielo, come detto a cupola, era interamente rivestito di piccole stalattiti, ciascuna sede di uno stillicidio piuttosto limitato (foto 28 e 29), mentre le pareti verticali presentavano in più punti delle vistose concrezioni a forma di foglia d’agave. Per un’altezza dal piano di calpestio di circa 1.50 m era visibile una sorta fascia di colore scuro, che, per le concrezioni che la ricoprivano, non era possibile identificare come colorazione artificiale, piuttosto che l’impronta stessa del livello raggiunto dell’acqua quando la grotta funzionava da sorgente (foto 30, 31, 32). Non erano visibili, al momento, altri segni e/o simboli incisi sulle pareti, né altri tipi di manufatto, oltre a quelli lapidei cui si è accennato prima. Ambedue gli ambienti, a causa dello sbarramento all’imbocco del complesso, erano allagati per un’altezza di circa 60 cm, e sul fondo si “sentiva” la presenza di vegetazione acquatica “a tappeto” (foto 33, 34), il che impediva di valutare la tipologia e la geometria della pavimentazione.

UN COMPLESSO DI INTERESSE SCIENTIFICO

Naturalmente, subito dopo le prime visite, si provvide a fare segnalazione ai responsabili della Soprintendenza ai Beni Archeologici competenti per territorio, e, poi, a guidare sul posto la Dott.ssa Rossella Agostino, che confermò immediatamente l’interesse scientifico per il complesso, assumendo in prima persona la gestione della ricerca scientifica.

Tornando al complesso: a quale epoca risale, e quali gli usi? In attesa dei pronunciamenti degli addetti ai lavori, purtuttavia è possibile avanzare qualche ipotesi.

In attesa di sapere se le fasce cromatiche segnalate sono da attribuire a semplici azioni dell’acqua o a più esplicative pitturazioni, per intanto la lunghezza media delle piccole stalattiti può suggerire, grossolanamente, l’epoca del manufatto: con tutte le cautele d’obbligo, legate alla esatta definizione della composizione mineralogica dei suoli attraversati dall’acqua prima di trasudare all’interno della grotta, il dato empirico di crescita di una stalattite di 1 cm ogni cento anni porta sommariamente al calcolo di una età di circa duemila anni. Se tale ipotesi potesse essere confermata, si tratterebbe, quindi, di un manufatto di epoca greco-romana, realizzato tra il Iº sec. A.C. ed il Iº D.C.

IPOTESI SULLA FUNZIONE DEL LUOGO

E quale il possibile uso? Un convegno sui sistemi idrici antichi in calendario nelle prossime settimane proprio a S. Ilario, parla già di ninfeo, forse accostando il manufatto ad altri similari presenti nel territorio (è celebre la c.d. “Grotta Caruso” conosciuto anche come Grotta delle Ninfe – qui venerate – che si sviluppava all’interno di una grotta, al di fuori delle mura cittadine, nell’odierna contrada Caruso, scoperta nel 1940 dal Prof. Arias e successivamente crollata). Come ben si sa, però, il ninfeo era una “costruzione di forma rettangolare o circolare o ellittica, spesso absidata, con nicchie e prospetto architettonico a colonne, contenente una fontana, che in alcuni casi raggiunge un notevole fasto scenografico, sia nelle città ellenistiche specialmente asiatiche (Mileto, Efeso, Side, Antiochia ecc.), sia nelle città romane (Settizonio a Roma, Villa Adriana, Leptis Magna ecc.)” (cit. Treccani): il complesso in parola, però, non possiede nessuna di queste caratteristiche (a parte la sala circolare), e soprattutto, contrariamente a quanto desumibile dai pochi disegni della Grotta Caruso, non ha quel “fasto scenografico” che è forse il maggior tratto distintivo dei ninfei.

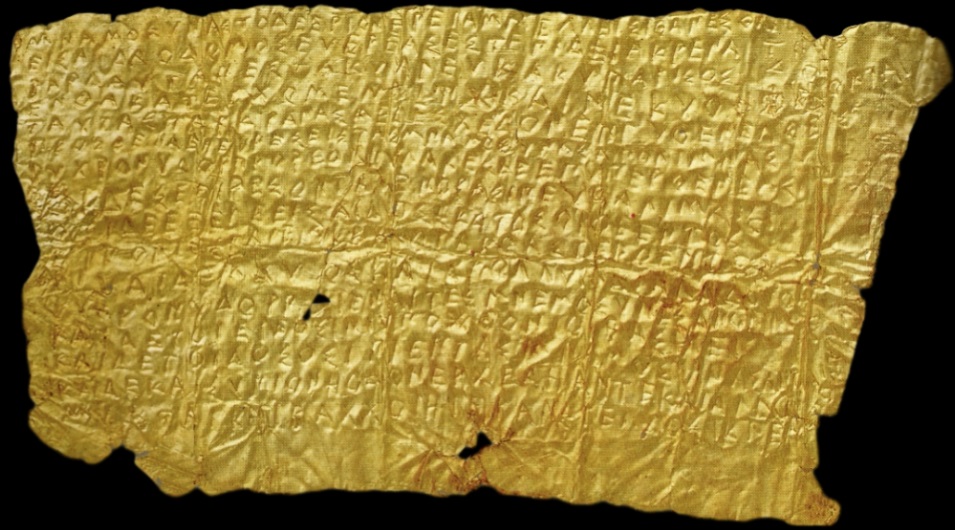

Piuttosto, la presenza di due sorgenti, di cui la prima, in posizione defilata nella prima sala e caratterizzata dalla presenza di zolfo, mentre la seconda, pura e cristallina, in posizione più solenne, nella sala circolare, suggeriscono un’altra ipotesi: che, cioè, il complesso fosse destinato alla celebrazione di riti orfici. In un bel saggio di A. Rositani (“Influenze e analogie tra culti orientali ed orfismo in Magna Grecia”, in: “La Calabria nel Mediterraneo, flussi di persone, idee e risorse” a cura di Giovanna De Sensi Sestito, Rubbettino, 2013), l’Autrice ricorda che “merita particolare attenzione la lamina di Hipponion [l’odierna Vibo Valentia, antica colonia di Locri – NdR]. In essa si riscontrano degli aspetti importanti: il ruolo fondamentale per il raggiungimento della salvezza svolto dalla dea Mnemosyne, il divieto di bere alla prima fonte e l’importanza di bere alla seconda, la fonte per l’appunto della dea Memoria, che risulta atto indispensabile per avviarsi alla via sacra”. Le due sorgenti, cioè, una venefica e l’altra, la seconda, pura, non erano che lo strumento per l’esplicazione di un rito, con certezza attestato in Magna Grecia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fame di Sud Il sud Italia come non lo avete mai visto

Fame di Sud Il sud Italia come non lo avete mai visto